当现代青年的指尖触碰古老雕刀,会碰撞出怎样的火花?2025 年 5 月 30 日下午,30名大学生走进乌马河非遗博物馆,怀揣着对传统文化的好奇与热爱,参与了由艺术传媒学院“拾遗记”专项志愿服务队精心策划的 “沉浸式非遗体验活动”。此次活动以“触摸三雕技艺,传承文化基因”为主题,通过“参观+动手实践”的形式,让同学们近距离感受木雕、石雕、砖雕这三项传统技艺的独特魅力,在指尖与匠心的碰撞中搭建起现代青年与古老非遗的对话桥梁。

三雕艺术的前世今生

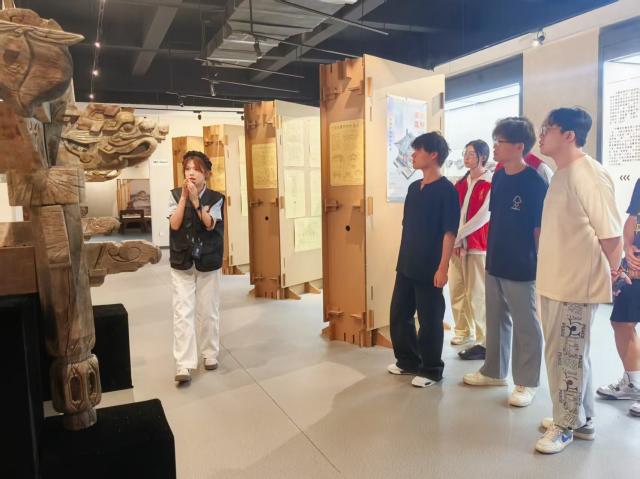

下午两时,活动在博物馆讲解员的带领下正式拉开帷幕。同学们首先走进“匠心筑梦——传统雕刻艺术艺术展”,从明清到近现代的三雕珍品依次铺陈。

门楼、斗拱、窗棂、木匾、雀替、荷叶墩...这些木雕构件不仅在功能上满足了建筑的需求,还在艺术上展现了中国传统文化的独特魅力。“大家看这件石雕,表面的包浆是岁月留下的印记,而刀工的顿挫感恰恰体现了匠人‘七分凿三分磨’的口诀。”讲解员指着一件《水月观音像》石雕作品,现场讲解传统雕刻工具的使用方法。当看到展柜中陈列的鱼形木雕工具、半月形的石雕凿子时,有不少同学拿出手机拍摄,惊叹于“古人的工具能够如此精巧”。

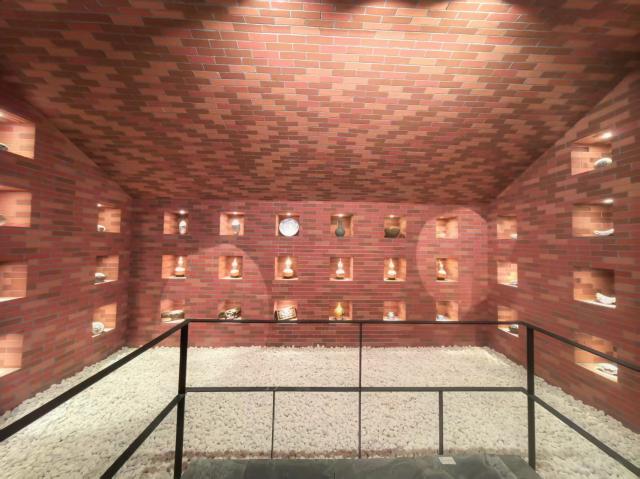

宋金砖雕、瓦当、烟突、墀头、土地龛...这些砖雕作品不仅展现了高超的工艺水平,也反映了丰富的文化内涵和历史背景。这里的展品结合专业课程,从文化内涵、造型结构、装饰纹样出发,融入课堂教学,使得同学们亲眼见证了一块风化残损的砖雕如何通过拓样、凿坯、细刻等多道工序重获新生。“以前只在课本上见过非遗,现在才知道每件作品背后都有这么多讲究。”视觉2401班的张瑞方同学在参观笔记中如是写道。

从旁观者到传承人

如果说参观是视觉的盛宴,那么实践环节则是触觉的唤醒。博物馆一楼的非遗工坊里,原木长桌上整齐摆放着雕刻工具:由肥皂来代替木料、石坯和青砖,整齐摆放的刻刀,以及一系列用来辅佐雕刻的工具。志愿者现场示范:“握刀要像握毛笔,手腕发力要稳,刻线条时要顺着其走向......”她按照 “打坯——出细——磨光”的工序,先用刻刀将皂砖表面多余部分凿去,勾勒出莲花和藤蔓的大致形状。接着换上另一种刻刀,沿着纹样轮廓细致雕刻,每一刀都要控制好深度,防止皂块碎裂。随着碎皂屑簌簌掉落,她发现课本里的知识突然“活”了过来;“以前研究古建筑,总觉得砖雕是静态的装饰,亲手雕刻才明白,每道曲线都承载着古人对美好生活的向往。”最后,她用刻刀侧面将雕刻面反复打磨,让纹样更加光滑细腻。

在实践中,同学们领取了雕刻工具,尝试在肥皂上复刻花型、楼阁等古代建筑以及校园内的现代景观。有的同学很快掌握了要领,刀锋在木料上灵活游走,不一会儿便刻出了图书馆的轮廓。“人无完人”,遇到难题的同学则在志愿者的帮助下,逐渐领悟到了非遗的魅力。先沿着 “祥云纹”边缘凿出凹槽,再用圆刀将纹样中间部分的皂料逐步剔除,通过深浅不一的凿刻营造出云朵的层次感。过程中,他不断调整握刀角度和敲击力度,避免用力过猛导致皂料崩裂。“原以为像画画一样随性,没想到要顺着纹理、控制力度,太考验耐心了!”他擦着额头的汗珠感慨。

在两个小时的实践里,皂屑纷飞中,诞生了许多充满青春气息的作品:有门楼、石狮;有烟突、瓦当;更有尝试复刻古代的建筑。雕刀起落间,古老技艺与青春活力产生奇妙共鸣。

当青年遇上老手艺

在活动尾声,一段特别的视频引发共鸣:镜头记录了同学们从最初握刀时的紧张,到完成作品时的雀跃,指尖的皂屑、皂粉沾染的衣襟,都成为与非遗亲密接触的印记。

暮色中的博物馆外,同学们小心翼翼地捧着自己的作品合影。皂雕上未打磨的棱角、略显生涩的刀痕,恰如非遗传承在当代的真实模样——不完美,却充满生命力。当年轻的身影与古老的技艺在镜头中重叠,我们看到的不仅是一次体验活动的圆满结束,更是传统文化在新时代生根发芽的开始。正如活动策划上印着的那句话:“非遗不是记忆的琥珀,而是流动在你我手中的活态传承。”

(撰写:宋悦鸣 供稿:艺术传媒学院团总支志愿服务部 摄影:宋悦鸣 责任编辑:任海仙 秦晓靖)