5月17日,由高等教育出版社与海南师范大学联合主办的“新文科背景下艺术设计学科一流本科课程建设交流会”在海南隆重举行。艺术传媒学院视觉传达设计教研室主任孔霞教师受邀参加,与来自全国十余所高校的百余名艺术设计学科教师齐聚一堂,围绕新文科建设与设计教育的深度融合展开探讨。会议聚焦一流课程建设、教材开发、人工智能赋能、非遗活化创新等核心议题,通过主题报告与案例分享,为新时代艺术设计学科的一流课程建设提供了前瞻性思路与实践路径。

受邀参加高校代表集体合影

我院教师受邀参加

会议伊始,高等教育出版社副社长张丽娜在致辞中强调,教材建设是新文科战略落地的关键任务。她指出,当前亟需开发跨学科融合的艺术设计类精品教材,突出时代性与实践性,同时整合音视频、案例库等数字化资源,构建开放共享的教学支持平台。此外,高教社正推进“新时代高校哲学社科原创性教材”专项计划,鼓励教师参与高水平教材编写,为学科发展注入新动能。

高等教育出版社副社长致辞

江南大学设计学院院长魏洁教授以《与时俱进·教学成果培养与高质量课程、教材建设》为题,分享了学科建设的实践经验。她提出,江南大学依托地域文化资源,构建“设计+科技+产业”交叉学科体系,其课程设计始终紧扣社会需求,连续五次斩获国家教学成果奖。以《图形设计》课程为例,魏教授详细阐述了“理论-实践-创新”一体化的教材建设路径,强调从基础技法到创新思维的递进式培养,为高校课程改革提供了可借鉴的范本。

江南大学设计学院院长主题分享

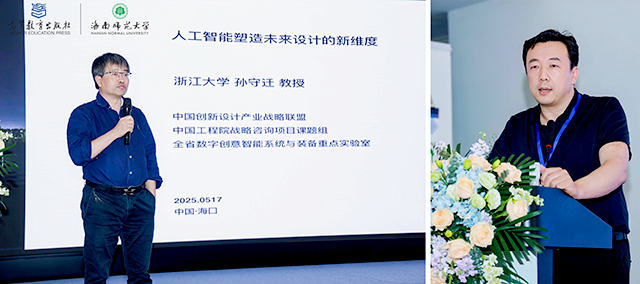

人工智能技术对设计教育的重塑成为会议热点。浙江大学未来设计实验室主任孙守迁教授在《人工智能塑造未来设计的新维度》报告中指出,AI技术正推动设计场景从物理空间向虚实融合转型,催生“新场景、新路径、新维度”的变革。他提出,未来设计教育需适应“自然人+数字虚拟人+机器人”三元共融的生态,通过“创新链、人才链、资金链、产业链”四链协同,实现产教深度共创。天津大学建筑学院王鹤副教授进一步以公共艺术设计为例,展示了AIGC技术在教学中的应用,强调智能工具与传统技法的结合将重塑设计创作范式。

浙江大学未来实验室主任和天津大学建筑学院院长主题分享

非遗文化的活化创新是另一重要议题。海南师范大学副校长张引教授在《非遗活化与设计教育:从保护到创新的范式升级》中直言,海南设计产业创新力不足,亟需通过教育激活非遗资源。为此,该校搭建非遗科研平台,设立研究生工作站,推动黎锦、椰雕等传统技艺与现代设计融合,孵化出多项兼具文化底蕴与市场价值的创新案例。南京邮电大学余洋教授则从政策与技术双重视角出发,以《广告艺术鉴赏》课程为例,分享了课程数字化转型的经验,强调教学资源库建设与虚实结合实践的重要性。

海南师范大学副教授分享非遗活化项目

教材建设与课程重构的实践探索同样引发热议。南京信息工程大学梁家年教授以《设计艺术心理学》国家规划教材为例,剖析了教材编写中学科体系构建与团队协作的关键作用。他提出,教材需立足学科特色,兼顾理论深度与实践导向,方能支撑一流课程建设。

各位业界教授主题分享

会议最后,与会专家一致认为,新文科建设需以“跨界融合”为核心,通过政策引领、技术赋能与文化浸润,构建“课程-教材-实践”三位一体的育人体系。海南师范大学呼吁高校加强协作,共同探索艺术设计学科服务国家文化战略的新模式。此次交流会不仅为学科发展提供了理论指导与实践范例,更深化了产教融合共识,为培养“厚基础、强创新、重担当”的新时代设计人才注入强劲动力。

(艺术传媒学院供稿)

撰稿:孔霞,校稿:孙琪,校审:盛卓立,摄影:孔霞,编辑:张晓龙