6月20日下午,2022级视觉传达设计品牌方向的学生们于艺术楼1楼举办了一场融合非遗技艺与数字科技的多主题文创设计课程展览。作为《文创衍生设计》课程的成果展示,此次展览以培养学生创新思维与实践能力为核心目标,特别在传统工艺与现代技术的跨界融合中,让千年非遗在数字空间焕发新生,也让校园记忆转化为可触摸的文创惊喜。

一、深耕传统文化,青铜纹样里的古今对话

展览以“晋博文创”为主题,学生们从山西博物院青铜文物中汲取灵感,将古老的文物元素转化为富有现代审美的文创产品。这些作品不仅体现了学生对传统文化纹样、造型的深入研究,更通过材质创新与功能重构,让千年青铜文化以全新姿态融入现代生活。每一件作品都像是一座桥梁,连接着历史与当下,展现出学生们对传统文化的深刻理解与创新转化能力,也印证了课堂教学中对文化传承与设计创新融合的有效引导。指导教师评价:“学生们不是简单复制文物,而是通过功能重构让传统文化真正‘活’在当下。”

山西博物院青铜器吸塑纸雕刻及拓印作品

艺术楼门前售卖拓印作品

二、技术赋能创新,当掐丝珐琅遇见AR镜头

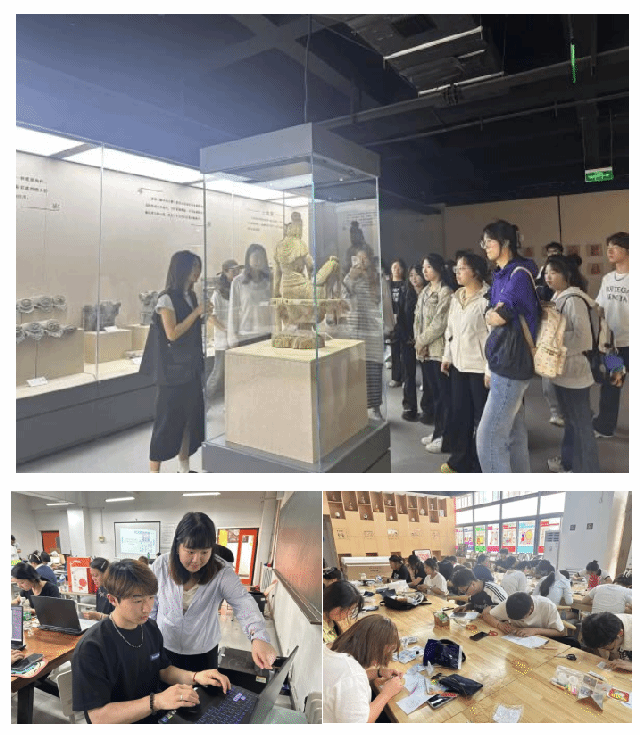

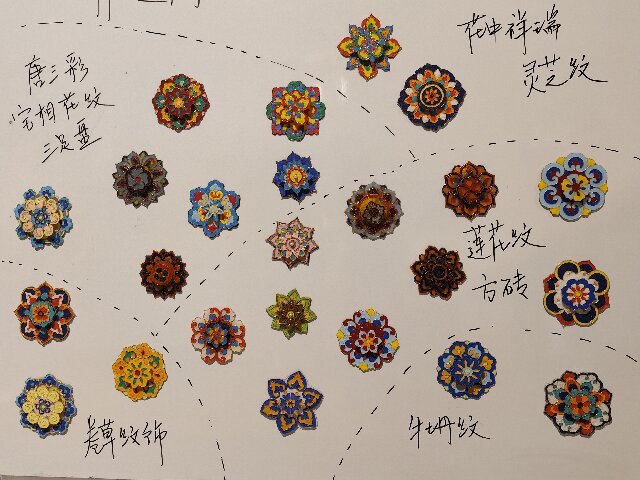

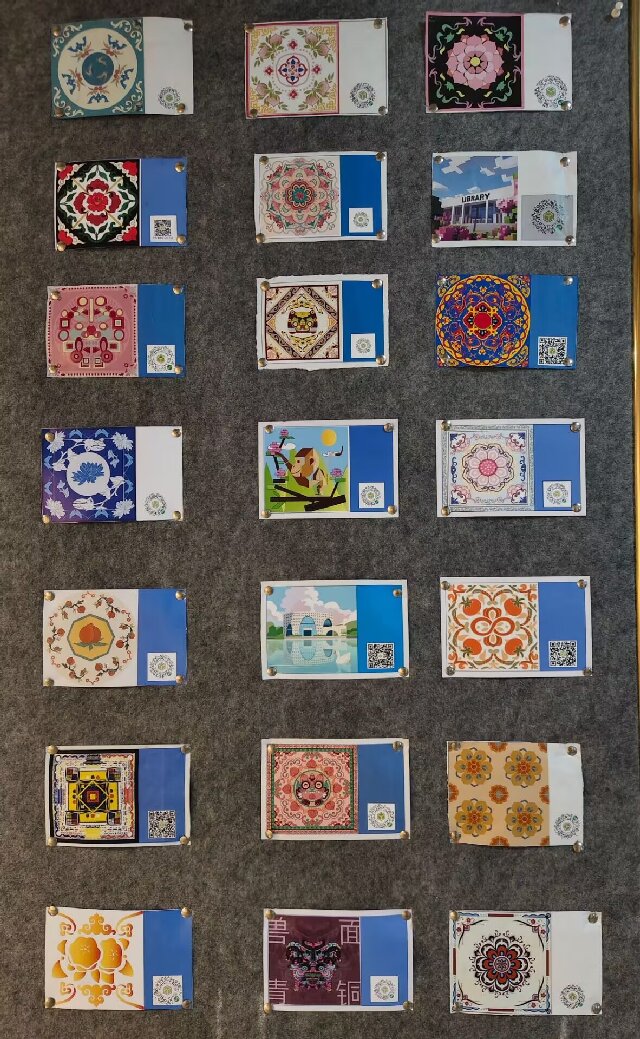

“学生们用非遗掐丝的‘手’握住了AR 技术的‘眼’。”指导教师表示,这种跨界教学不仅让学生掌握了“传统纹样数字化转译”实战能力,更培养了“用科技讲好文化故事”的创新思维。在创作过程中,学生们积极尝试创新设计手法。借助kivicube软件,他们将平面图形转化为立体可视的三维模型,为文创产品注入了动态化的视觉体验,极大提升了作品的视觉效果与艺术表现力,也为文创产品的数字化发展提供了新思路。此外,同学们还深入乌马河非物质文化遗产馆,挖掘展品中的传统纹样元素,运用连续纹样与适合纹样的设计方法,结合非遗掐丝技法,实现了传统与现代的完美融合。更值得关注的是,他们结合前沿AR技术制作的AR明信片,让静态的文创作品与虚拟信息交互,使校园文化与非遗艺术在科技助力下焕发出新的生机,既为校园文化建设增添了创新色彩,也为非遗传承探索出一条科技融合的新路径。

第二课堂——乌马河非物质文化遗产馆参观及创作

掐丝珐琅工艺——乌马河非物质文化遗产馆藏品植物纹样再设计

AR明信片————乌马河非物质文化遗产馆藏品植物纹样再设计

三、聚焦校园记忆,胶板上的光影与IP里的情怀

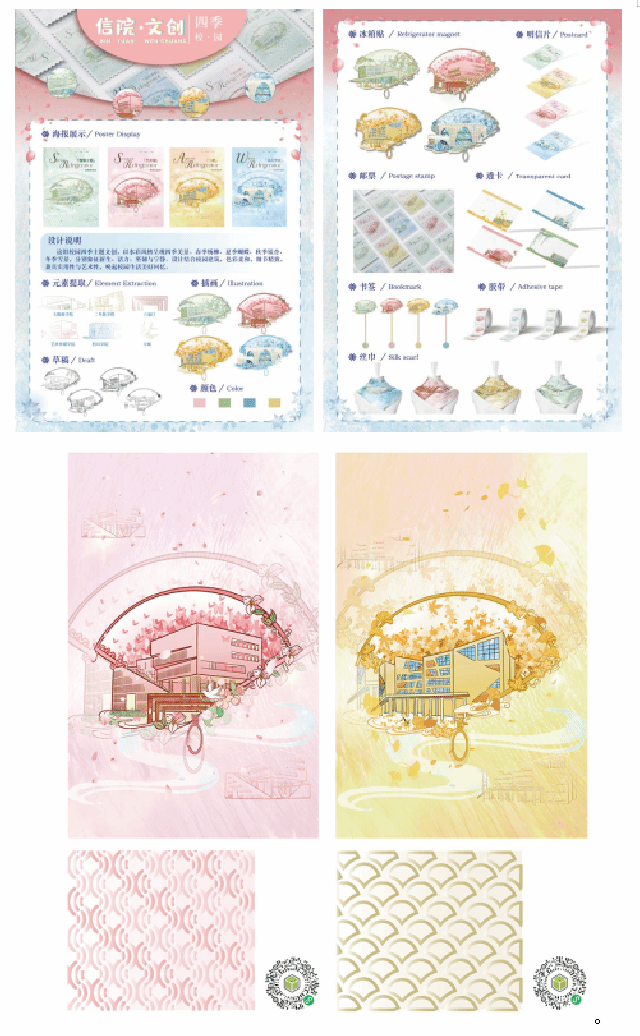

在“信院有礼”主题创作中,学生们从书院特色、二级学院风貌、公共空间景观及校园文化精神内涵等多个维度展开设计。他们运用胶板雕刻及拓印技法,将校园建筑的独特轮廓、四季变换的风景定格于作品之上,生动呈现出校园的多元风貌与深厚底蕴。在校园IP文创展示区,同学们更是巧妙挖掘校徽、校训、标志性建筑等特色元素,衍生出耳坠、异形冰箱贴、书签等多种文创产品。这些作品以丰富的载体形式,将校园风景、建筑特色与文化内涵巧妙融合,每一件都饱含着对校园的热爱与眷恋,让观众在欣赏中深切感受到校园文化的独特魅力。“我们想让毕业生把校园记忆‘装’进生活。” 创作者指着一枚可播放校歌的小夜灯说道。

“信院有礼”——胶板雕刻及拓印作品

“信院有礼”学生作品展

信院小夜灯设计

信院冰箱贴设计

信院雪糕设计

信院IP设计

这场展览如同一个多棱镜,既折射出视觉传达设计专业“文化传承+技术创新”的教学特色,当非遗技艺跃入数字空间,当校园故事化为文创惊喜,创意设计正成为连接过去与未来、传统与现代的鲜活纽带。

(撰稿:杨娟 供稿:视觉传达设计教研室 校稿:孔霞 校审:孙琪 责任编辑:张晓龙)