在数字技术与产业需求高速迭代的背景下,动画专业《数字三维动画制作I》课程以产教融合为核心,通过课程重构、多元评价、师资共育等创新举措,实现教学与产业的深度对接。值得关注的是,课程引入AI技术助力前期设计,有效提升学生作品原创性,为人才培养注入科技动能。

课堂指导

一、AI赋能前期设计,激活创意创新引擎

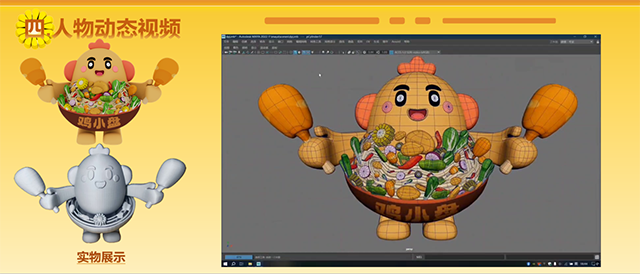

面对学生零基础、课时仅有48课时的教学挑战,课程负责人邓雅方老师,在内容设计上,为激发学生的学习兴趣,课程选取热门国产动画中的角色作为教学案例。这些案例贴近学生兴趣点,能够有效提升学生的学习积极性和参与度,使教学效果得到显著提升。在课程作业创作阶段,邓老师引导学生将AI工具深度融入前期设计环节,构建“AI构思+三维建模”的创新教学模式。学生借助AI绘图工具,通过输入关键词快速生成角色造型,突破传统手绘构思的技术壁垒。例如,在“山西面食角色”主题创作中,学生以AI生成的刀削面机甲等概念图为基础,结合三维建模技术进行细节深化,作品既保留传统文化元素,又融入未来科技感。

“AI工具大幅缩短了创意试错周期,让学生能够将更多精力投入三维制作实践。”课程负责人介绍,通过AI辅助设计实现了从“技术模仿”到“创意主导”的转变。引入AI技术后,学生结课作品的原创性大幅提升。

学生借助AI工具创作的作品展示

二、多元评价体系构建,跨界视角共话创新

为全面评估学生学习成效,课程打造“次元视界”数字三维动画模型展评活动,构建起“创作者陈述—跨界评审—大众投票”三位一体的评价体系。在结课作品展评活动中,来自视觉教研室、数媒艺术教研室、经济管理学院、思政部及三维动画专业的教师组成跨界评审团,从多元专业视角为作品把脉。

展评活动现场

专业技术维度:三维动画专业张晓龙老师重点关注建模布线、结构的合理性及数字艺术表现力。数媒艺术专业李小云老师则从色彩构成、视觉传达角度,为作品的艺术性提升提供建议。

文化与思政维度:思政部教师与视觉教研室教师聚焦作品的文化内涵与价值导向。思政部郭慧毅老师在评价《刀削面侠》时表示:“作品将山西面食文化与未来科技结合,既展现地域特色,又传递了传统文化创新发展的时代精神,具有较强的感染力。”视觉专业刘静老师则从文化符号转译、视觉叙事逻辑等方面提出优化方向。

专业教师点评

产业与市场维度:经济管理学院王怡老师从市场需求、商业价值角度切入,分析作品的产业化潜力。“《面塑精灵》角色造型可爱,若能结合周边产品开发思路,增加可衍生设计元素,将更具市场竞争力。”这一建议引发了学生对作品商业转化的深度思考。同时经济管理学院赵林霞等老师提出了合作参赛的想法,拟邀请模型制作的学生跨专业加入其指导的创新创业比赛小组,为参赛作品创作制作三维形象。

除专业评审外,活动还设置学生大众投票环节,收集同龄群体的直观反馈。最终,融合AI创意与多元专业建议的作品,凭借技术创新、文化表达与市场潜力的综合考量,选出最受欢迎作品。跨专业、多视角的评价模式,不仅帮助学生完善作品,更培养了其跨学科思维与综合职业素养。

展评获奖作品

三、校企协同共育师资,打通人才输送闭环

依托数字动画产业制作学院,课程建立“双向赋能”的师资培养机制。学校定期选派教师赴企业参与项目实践,学习前沿技术;企业技术骨干则担任产业导师,将行业标准与生产经验融入课堂教学。此外,课程负责人邓雅方老师积极搭建校企人才桥梁,向合作企业行业头部公司北京若森数字科技股份有限公司推荐优秀毕业生。

企业导师针对课程优化提出建议,建议在有限课时内优化教学案例并增加PBR技术基础介绍。目前,课程团队已启动教学大纲修订,计划引入模拟企业项目实训模块,进一步强化学生的产业实践能力。

专业教师赴企业学习与实习生交流

四、持续迭代升级,夯实产教融合根基

从课程设计革新到教学实践深化,从多元评价创新到师资生态构建,《数字三维动画制作I》课程的产教融合改革已形成完整闭环。未来,课程将继续深化AI技术在教学中的应用,探索AI动画生成、智能渲染等前沿领域,同时加强校企协同研发,推动教学内容与产业技术同步迭代,为数字创意产业培养更多兼具技术实力与创新思维的高素质人才。

(撰稿:邓雅方 供稿:动画教研室 校稿:贺跃龙 校审:孙琪 责任编辑:张晓龙)