6月11日,我院环境设计专业“校级一流课程”《建筑模型制作与工艺》成功举办“匠心筑梦·再现千年风华”结课汇报与优秀结课作品表彰活动。

作为环境设计专业核心实践课程,《建筑模型制作与工艺》聚焦“德技融合、以美育人”理念,自本学年开学起,课程组便全面启动课程建设工作。整个学期中,课程负责人李媛老师与本学期所带模型课程的10位教师召开多轮专题研讨会,围绕课程大纲优化、教学内容整合、实践路径创新等方面群策群力,力求构建理论与实践并重、专业与思政融合的高质量课程体系。

课程建设讨论

为提升课程设计的前沿性与科学性,课程组特邀山西大学陈俊教授与武小明教授担任课程指导专家,从授课结构、实践操作、工艺细节到思政元素融入,再到模型教学、设计思维与课程育人方面给予指导,助力推动本课程持续完善与创新。

专家指导

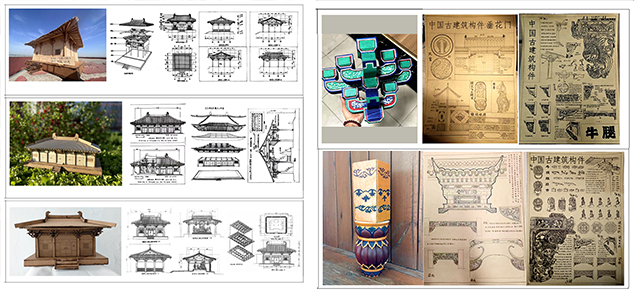

在本学期的教学过程中,《建筑模型制作与工艺》课程以“传统建筑”为核心载体,结合环境设计专业特色,引导学生以斗拱、飞檐、牌楼等典型建筑构件为研究对象,开展建筑图绘、模型制作与效果呈现,构建起跨越时空的艺术表达与设计探索。课程不仅注重技术技能的训练,更注重文化理解与思想引领的深度融合。在模型制作过程中,课程引导学生从传统文化中汲取灵感,感受工匠精神、生态理念与人文价值,增强文化认同与专业使命感,真正实现了“课程思政”润物无声、德艺双修的教学目标。

课堂教学实录

在课程讲授过程中,教师团队特别选取了列入国家级或地方非物质文化遗产名录的传统建筑及其技艺作为实践案例,如榫卯结构、彩绘技法、砖雕工艺等,指导学生通过模型还原非遗技艺的细节与精髓。例如,在斗拱模型制作环节,学生需结合《营造法式》等古籍记载,分析非遗传承人的工艺实录,从选材、切割到组装全程模拟传统匠人的工作逻辑;在牌楼设计中,学生融入地方非遗纹样与色彩体系,使作品兼具学术严谨性与文化传承性。这种“非遗进课堂、技艺入模型”的模式,既为传统建筑文化的当代转化提供了年轻化表达,也让非遗传承从单向输出转变为双向共创,赋予设计实践更厚重的文化内核。部分学生作品集中展出于我校非遗展厅,吸引大量参观者驻足欣赏。作品展现出学生们扎实的动手能力、良好的美学素养与深厚的文化表达力,也标志着环境设计专业在“美育+设计实践”方面迈出了坚实一步。

非遗展厅教学指导

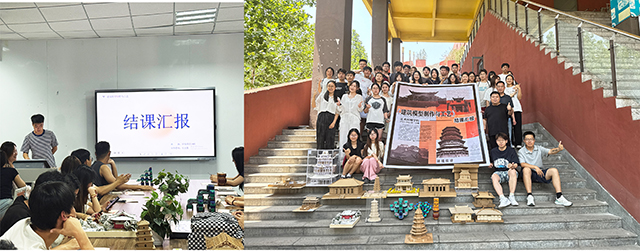

本次结课展,不仅是一次课程的汇报展,更是为学生提供了一个集中展示与反思的舞台。同学们以小组形式登台汇报,从选题立意、设计构思、技术实现到文化内涵,全方位呈现课程学习过程中的探索与成长。

结课汇报

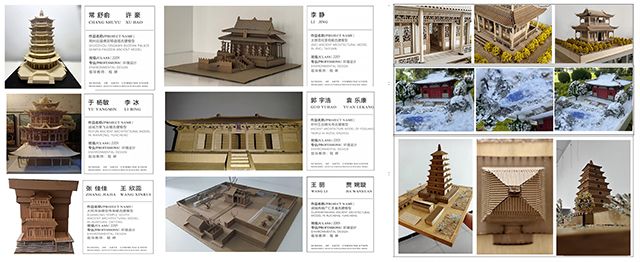

汇报过程中,小组结合PPT演示、模型实物展示及创作短片,图文并茂、结构清晰,充分展现出环境设计专业学生良好的表达能力与专业素养。课程团队还组织评审专家对学生作品进行遴选与评优,最终程婷、裴炳、吕志宏、张天歌四位老师指导的学生荣获“优秀结课作品”,并予以表彰鼓励,进一步增强学生的学习成就感与专业荣誉感。

优秀结课作品

“匠心筑梦·再现千年风华”不仅是一场课程成果汇报,更是一场环境设计专业育人成效的集中体现。《建筑模型制作与工艺》课程将继续秉承以美育人、以艺载道的建设方向,持续深化“课程思政”改革,强化中华优秀传统文化融入课堂教学的深度与广度,不断推动环境设计专业实现从“技术训练”向“文化传承与社会责任”拓展,为培养具有工匠精神、文化底蕴与创新能力的高素质设计人才奠定坚实基础。

指导教师:程婷、裴炳

指导教师:吕志宏、张天歌

(撰稿:李媛 供稿:环境设计教研室 校稿:范钱江 校审:孙琪 摄影:程婷 裴炳 吕志宏 张天歌 责任编辑:张晓龙)